Le secret professionnel partagé des psychologues

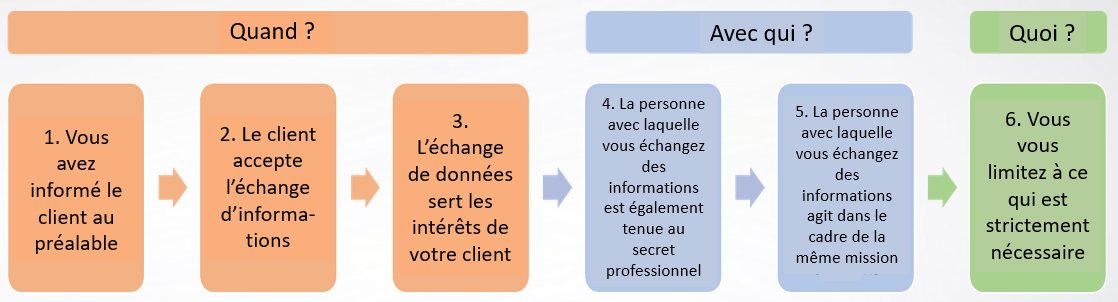

L’article 14 du code de déontologie définit les conditions spécifiques sous lesquelles un psychologue peut partager des données sur la base de la doctrine du secret professionnel partagé.

|

Art. 14 du code de déontologie [1] : Le secret professionnel partagé : le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d’optimiser l’efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé : information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-ci, limité à ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel œuvrant dans le cadre d’une même mission. |

Les conditions de l’article 14 sous la loupe

Vous pouvez invoquer l’article 14 si certaines conditions sont remplies. Celles-ci concernent les aspects suivants :

- quand vous pouvez transmettre des informations ;

- avec qui vous pouvez échanger des informations ;

- ce que vous pouvez partager.

1. Vous avez informé le client au préalable.

Il est important que vous informiez le client à l'avance de l'échange d'informations. Cela vous permet d'en expliquer l'importance et l'objectif, mais aussi de donner au client la possibilité de poser des questions supplémentaires et éventuellement de s'opposer au transfert d'informations [2]. Considérez votre client comme un interlocuteur avec lequel vous communiquez ouvertement [3]. La relation de confiance n'en sera que renforcée.

Sur quels aspects devez-vous informer votre client ?

Vous abordez les points suivants [4] :

- le fait que vous avez l'intention d’échanger des informations ;

- le but de ces échanges de données ;

- les personnes avec lesquelles vous allez échanger ;

- le contenu du transfert de données.

Comment devez-vous informer votre client ?

Il n’existe pas de règles précises en la matière. Certains psychologues informent leur client oralement lors de la première rencontre. Les établissements de soins de santé, quant à eux, travaillent généralement avec une brochure d’accueil expliquant les règles appliquées en matière de partage de données. Travaillez-vous un document écrit que vous remettez à votre client ? Dans ce cas, veillez à vérifier ultérieurement que le client a bien lu et compris les informations que vous lui avez communiquées. Ceci est également recommandé pour les psychologues qui travaillent dans des établissements de soins de santé qui travaillent avec une brochure d’accueil qui n’a pas été remise par eux-mêmes.

2. Le client accepte l'échange d'informations.

Le consentement du client est une condition indispensable à l’échange d’informations. Il en résulte que vous ne pouvez pas partager d’informations si votre client indique qu’il ne consent pas au partage d’une partie ou de l’entièreté des informations [5]. Si le client s'oppose à l'échange de certaines informations avec une personne en particulier, vous devez le respecter.

Le code de déontologie est moins clair sur la manière de solliciter et d'obtenir ce consentement :

- explicitement ou tacitement ?

- une seule fois ou à plusieurs reprises ?

Un accord explicite ou tacite ?

|

EXEMPLE UN ACCORD TACITE. Vous informez le client que vous allez transmettre des informations au médecin traitant. Le client ne réagit pas. Vous en déduisez qu’il donne son consentement pour le partage d’informations. UN ACCORD EXPLICITE. Vous expliquez au client que vous souhaitez transmettre des informations au médecin traitant et lui demandez explicitement s’il est d’accord. Le client répond par l'affirmative. |

Ni le code ni la doctrine ne se prononcent de manière univoque sur cette question. Selon certains, l’absence d’opposition du client est, en principe, suffisante pour partager des données [6] (accord tacite). D’autres ne partagent pas ce point de vue et soutiennent que vous devez demander activement et explicitement au client son consentement. Ceci peut ensuite être confirmé oralement ou par écrit (accord explicite).

Comme il n’existe pas de règle écrite claire, c'est en principe vous qui décidez comment procéder, mais évidemment toujours sous votre propre responsabilité et en fonction de votre situation de travail spécifique et de votre client. Vous êtes donc personnellement responsable des méthodes et des choix que vous appliquez, ainsi que des conséquences qui en découlent (art. 25 CD). Dans ce contexte, gardez à l'esprit qu'un consentement explicite est toujours plus clair qu'un consentement tacite, d'autant plus si ce consentement est confirmé par écrit. En particulier dans un contexte conflictuel, un accord écrit peut s'avérer approprié. Si vous travaillez avec un consentement écrit, ajoutez-le au dossier du patient/client. Cela peut servir de point d'appui en cas de discussions ultérieures sur le partage d'informations. Si, en revanche, vous partez d'un consentement tacite que vous déduisez de l'absence d'opposition, les risques de désaccords et de malentendus sont plus élevés.

Vous pouvez également choisir - en particulier dans les cas où le degré de conflit est plus limité - de ne pas demander de consentement écrit pour l'échange de données, mais de noter clairement dans le dossier du patient/client la conversation que vous avez eue à ce sujet. Vous pouvez non seulement indiquer que cette conversation a eu lieu, mais aussi quelles informations sont partagées avec qui.

Gardez également à l'esprit qu'il est de toute façon dans l'intérêt de la relation de confiance que vous entretenez avec le client et de la confiance que le client accorde au psychologue plus généralement de communiquer de manière

claire et transparente les informations que vous souhaitez partager. Un consentement explicite, éventuellement par écrit, peut faciliter un dialogue clair et transparent entre vous et le client.

Un accord unique ou à répéter à chaque échange de données ?

En principe, un accord unique au début de votre intervention est suffisant, à condition bien sûr que l'échange de données s'inscrive dans le cadre de ce qui a été convenu au préalable à propos :

- des catégories de personnes avec qui vous envisagez d’échanger des informations ;

- du contenu du transfert de données ;

- de l’objectif du transfert de données.

Un tel accord unique peut être mis en pratique en travaillant avec une brochure d'accueil dans laquelle vous expliquez le partage de données que vous envisagez. Passez-la en revue avec le client pour vous assurer qu'il a tout compris. Vous pouvez également lui demander de la signer pour accord.

En revanche, pour éviter les malentendus et les abus de confiance, il est préférable de demander à nouveau le consentement de la personne concernée à n'importe quel moment de la consultation dès que vous :

- doutez que le transfert s'inscrive toujours dans le cadre de ce qui a été convenu,

- vous apercevez que la transmission de certaines informations peut être délicate pour le client.

Lorsque vous procédez à un transfert d'informations qui n'entre manifestement pas dans le cadre de ce qui a été convenu, il est conseillé de demander à nouveau le consentement du client avant de procéder à cet échange d’informations.

Si l'échange de données s'inscrit bien dans le cadre de ce qui a été convenu au préalable, il est toujours possible que le client ait entre-temps oublié ce qui a été convenu. Dans l'intérêt de la relation de confiance, il est donc également conseillé de rappeler ce qui a été convenu au client.

|

CONSEIL. Il peut s’avérer judicieux de consigner dans le dossier du patient/client les différents échanges avec votre client concernant le partage d’informations à son sujet, en particulier si le point de vue du client évolue à ce sujet. |

3. Vous n’échangez des informations que dans la mesure où cet échange sert les intérêts du client.

Vous ne pouvez partager des informations que si cet échange sert les intérêts de votre client en termes de continuité ou de qualité de votre intervention [7]. De plus, il est important que vous impliquiez activement votre client dans cette réflexion et que vous ne vous laissiez pas guider uniquement par ce que vous pensez être dans son intérêt [8].

4. La personne avec laquelle vous échangez des informations est également tenue au secret professionnel.

Vous ne pouvez échanger des informations qu’avec des personnes qui sont également liées par le secret professionnel. De cette manière, le caractère confidentiel des informations transmises reste protégé ange-v2.png#asset:1155:url" data-image="1155" />

3. Vous n’échangez des informations que dans la mesure où cet échange sert les intérêts du client.

Vous ne pouvez partager des informations que si cet échange sert les intérêts de votre client en termes de continuité ou de qualité de votre intervention [7]. De plus, il est important que vous impliquiez activement votre client dans cette réflexion et que vous ne vous laissiez pas guider uniquement par ce que vous pensez être dans son intérêt [9].

Il importe peu que ces personnes soient également des psychologues [10]. Vous pouvez ainsi également partager des données avec d’autres « types » de professionnels, tels que des médecins, des infirmiers et des kinésithérapeutes. Bien entendu, cela n'est possible que si les autres conditions sont remplies : « Le secret professionnel partagé n'est pas un secret professionnel élargi où les données confidentielles se répandent comme une tache d'encre parmi toutes les personnes tenues au secret professionnel. » [11].

En tout état de cause, les membres de la famille du client et les personnes uniquement tenues à un devoir de discrétion [12] (par exemple les enseignants) n'entrent pas dans cette catégorie. Vous ne pouvez donc pas partager des informations avec eux dans le cadre du secret professionnel partagé. Cela dit, il peut y avoir d'autres motifs pour partager des données.

5. La personne avec laquelle vous échangez des informations intervient dans le cadre de la même mission que la vôtre.

La personne avec laquelle vous échangez des données doit agir dans le cadre de la même mission vis-à-vis de votre client (ou comme le dit la doctrine : avec la même finalité). Cela signifie que la personne agit dans un contexte similaire et avec les mêmes objectifs [13].

|

EXEMPLES La finalité d'un psychologue effectuant une expertise juridique n'est pas la même que celle d'un psychologue proposant une thérapie [14]. Le premier doit transmettre au juge toute information utile qui relève de son mandat défini. Cette transmission d’informations n'est évidemment pas toujours dans l'intérêt du client. En effet, la mission ne relève pas de soins mais a pour but d'examiner une situation donnée dans le cadre d'une enquête judiciaire. Il ne peut y avoir de transmission de données entre ces deux psychologues sur la base du secret professionnel partagé. Les avocats et les enseignants agissent également en principe avec une finalité différente de celle d'un psychologue ayant une fonction d'aide. La finalité d'un psychologue, d'un infirmier et d'un psychiatre qui sont conjointement responsables de l'accompagnement et de la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer est généralement la même. Ils peuvent donc échanger des informations entre eux sur base du secret professionnel partagé. Un psychologue indépendant peut également, dans le cadre du secret professionnel partagé, collaborer, par exemple, avec un médecin généraliste, en échangeant des informations afin que chacun d'eux puisse adapter au mieux la prise en charge du client. |

La personne avec laquelle vous échangez doit collaborer ou apporter son soutien dans le cadre, par exemple, du même traitement ou du même accompagnement [15]. Toutefois, il n'est pas nécessaire que cette personne soit en contact direct avec le client [16]. Une implication indirecte est en principe suffisante. Ainsi, le fait de demander un avis de manière non-anonyme à un spécialiste afin d'optimiser l‘accompagnement peut également relever du secret professionnel partagé.

Les professionnels qui se consultent doivent également intervenir à l'égard du même client [17]. Ainsi, le secret professionnel partagé ne s'applique pas à deux psychologues dont l'un conseille un couple marié et l'autre conseille séparément l'un des partenaires de ce couple marié. Leur client n'étant pas le même, ils n'agissent pas dans le cadre du même accompagnement ni avec la même finalité. En effet, le premier psychologue s'aligne sur les intérêts du couple, tandis que l'autre intervient dans l'intérêt d'un des partenaires.

Selon une certaine doctrine, ce critère de finalité est une condition essentielle : il donne un sens à l'échange d'informations et en définit aussi la limite [18]. Cette condition permet d'éviter que des données confidentielles soient diffusées sans limite [19] ou utilisées à mauvais escient dans un autre contexte [20]. La doctrine reconnaît cependant que ce critère de finalité n'est pas toujours facile à délimiter [21]. Il est évident qu'il sera plus facile de le délimiter dans une équipe de soins clairement définie au sein d'un service de santé mentale, par exemple, que lorsqu'il s'agit de prestataires de soins d'un autre service ou d'une autre institution de soins. Ce dernier point est alors principalement important dans le contexte du partage systématique des données dans l'intérêt du client.

6. Vous vous limitez au strict nécessaire.

Les informations que vous transmettez doivent relever du ‘need-to-know’ et non pas du ‘nice-to-know’. Le secret professionnel partagé ne s'applique donc pas à l'échange d'informations qui sont simplement utiles au destinataire [22]. Il convient de noter qu'il s'agit d'un critère plus strict que le partage d'informations dans le cadre de l'article 19 de la Loi sur la qualité des soins [23]. Cet article est une autre application de la doctrine du secret professionnel partagé, cette fois dans le contexte spécifique de la poursuite ou de la finalisation d'un diagnostic ou d'un accompagnement. Lorsque cet article s'applique, il s'agit à la fois d'informations nécessaires et d'informations utiles.

Il découle de cette condition que vous n’échangez pas nécessairement le même type d’informations avec un médecin généraliste qu’avec un infirmier. Ce qu'il est nécessaire de savoir pour l'un ne l'est pas toujours pour l'autre. A titre d'exemple, le chirurgien qui pratique une appendicectomie n'a généralement pas besoin de connaître les antécédents psychiatriques du patient pour opérer avec succès [24].

Références

[1] Arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue.

[2] Van der Straete, I. et Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 53.

[3] La Ligue des droits de l’Homme (2016). Santé mentale. Secret professionnel et pratiques de réseau, p. 19.

[4] Van der Straete, I. et Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 53; Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret

professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions.Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 716.

[5] Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions.Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 716; Van der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 220.

[6] Van der Straete, I. et Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 53-54.

[7] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. et Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 226.

[8] Voyez la référence à Balthazar, T. (2000). Arts, werknemer en sociaal verzekerde. De taak van de arts bij de toepassing van het sociaal recht. Proefschrift UGent, p. 641. Dans Blockx, F. (2013). Het beroepsgeheim . Anvers : Intersentia, p. 99.

[9] Hausman, J.-M. (2016). Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien. In Hausman, J.-M., & Schamps, G. (dir.). Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruylant : Bruxelles, p. 228.

[10] Dierickx, A., & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2), p. 149 (consulté via www.jurisquare.be).

[11] Balthazar, T. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim. Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2004 (2), p. 145 (consulté via www.jurisquare.be).

[12] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. et Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 221.

[13] Opgenhaffen, T., Put, J., & Tans, A. (2017). Informatie-uitwisseling tussen artsen en hulpverleners: het beroepsgeheim als splijtzwam of bindmiddel. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (1), p. 10 (consulté via www.jurisquare.be).

[14] Hausman, J.-M. (2016). Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien. In Hausman, J.-M., & Schamps, G. (dir.). Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruylant : Bruxelles, p. 228.

[15] Van der Straete, I. et Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 51.

[16] Voyez les références à la jurisprudence dans Dierickx, A., & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2), p. 149 (consulté via www.jurisquare.be) ; Opgenhaffen, T., Put, J., & Tans, A. (2017). Informatie-uitwisseling tussen artsen en hulpverleners: het beroepsgeheim als splijtzwam of bindmiddel. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (1), p. 10 (consulté via www.jurisquare.be).

[17] Dierickx, A., & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2), p. 152 (consulté via www.jurisquare.be).

[18] Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 716.

[19] Opgenhaffen, T., Put, J., & Tans, A. (2017). Informatie-uitwisseling tussen artsen en hulpverleners: het beroepsgeheim als splijtzwam of bindmiddel. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (1), p. 10 (consulté via www.jurisquare.be).

[20] Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 716.

[21] Van der Straete, I. et Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 51 ; Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. Dans Bosly, H.D., & De Valkeneer, C (eds.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 716-717.

[22] Versweyvelt, A.-S.,, I., & Put, J., Opgenhaffen, T. et Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 225.

[23] Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

[24] Exemple emprunté à Van der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 217, qui renvoient à Leenen, H.J.J. (1978). Rechten van mensen in de gezondheidszorg. Een gezondheidsrechtelijke studie. Alphen aan den Rijn/Bruxelles : Samson, p. 223.